INVERTING AMPLIFIER

1. Pendahuluan (kembali)

Dalam

dunia elektronika analog, penguat operasional atau Op-Amp (Operational

Amplifier) merupakan salah satu komponen aktif yang sangat serbaguna dan banyak

digunakan. Op-Amp memiliki penguatan tegangan yang sangat tinggi dan dapat

digunakan dalam berbagai konfigurasi rangkaian, salah satunya adalah Inverting

Amplifier.

Inverting

Amplifier adalah konfigurasi dasar dari Op-Amp di mana sinyal input diberikan

ke terminal inverting (-) dan output akan menghasilkan sinyal yang berlawanan

fasa (180°) terhadap input, serta diperkuat sesuai dengan rasio resistor yang

digunakan. Konfigurasi ini penting karena memberikan kemampuan penguatan dengan

kestabilan tinggi, linearitas yang baik, dan respons frekuensi yang luas.

Penggunaan

inverting amplifier banyak ditemukan dalam sistem pengolahan sinyal, sensor,

kontrol industri, dan berbagai aplikasi elektronika lainnya. Oleh karena itu,

pemahaman yang baik terhadap prinsip kerja dan karakteristik inverting

amplifier sangat penting bagi mahasiswa teknik elektro, khususnya dalam

memahami dasar perancangan sistem analog.

2. Tujuan (kembali)

1) Memahami prinsip kerja Inverting

Amplifier menggunakan Op-Amp 741.

2) Menganalisis penguatan sinyal lemah dari berbagai jenis sensor menggunakan konfigurasi inverting amplifier.

3) Menerapkan rangkaian inverting amplifier untuk memperkuat sinyal dari sensor gas, sensor thermocouple, dan sensor flame.

3.

Alat dan Bahan (kembali)

A) ALAT

1) OSILOSKOP

2) MULTIMETER

B) BAHAN

1) RESISTOR

2) DIODA

ZENER

3) GROUND

4) SENSOR

GAS

5) SENSOR

THERMOCOUPLE

6) SENSOR

API

7) OPA-AMP

4.

Dasar Teori (kembali)

A) Op-Amp (Operational

Amplifier)

Penguat operasional (Operational Amplifier) atau yang

biasa disebut dengan op-amp, merupakan penguat elektronika yang banyak

digunakan untuk membuat rangkaian detektor, komparator, penguat audio, video,

pembangkit sinyal, multivibrator, filter, ADC, DAC, rangkaian penggerak dan

berbagai macam rangkaian analog lainnya. Op-amp pada umumnya tersedia dalam

bentuk rangkaian terpadu yang memiliki karakteristik mendekati karakteristik

penguat operasional ideal tanpa perlu memperhatikan apa yang terdapat di

dalamnya. Ada tiga karakteristik utama op-amp ideal, yaitu;

1) Gain

sangat besar (AOL >>).

Penguatan

open loop adalah sangat besar karena feedback-nya tidak ada atau RF = tak terhingga.

2) Impedansi

input sangat besar (Zi >>).

Impedansi

input adalah sangat besar sehingga arus input ke rangkaian dalam op-amp sangat

kecil sehingga tegangan input sepenuhnya dapat dikuatkan.

3) Impedansi output sangat kecil (Zo <<).

Impedansi output adalah sangat kecil sehingga tegangan output stabil karena tahanan beban lebih besar yang diparalelkan dengan Zo <<.

Adapun simbol op-amp adalah seperti pada gambar 1

|

| Gambar 1 |

dimana,

V1 adalah

tegangan masukan dari kaki non inverting

V2 adalah

tegangan masukan dari kaki inverting

Vo adalah tegangan keluaran

sehingga

Adapun tegangan output maksimum

yang dapat dihasilkan adalah :

dibawah tegangan sumber +-Vs =

+-Vsat

Tegangan output maksimum secara praktis dihasilkan sekitar 2 Volt dibawah

tegangan sumber ±Vs dan disebut juga sebesar tegangan saturasi ±Vsat

. Gambar 65 memperlihatkan kurva karakteristik hubungan Vi terhadap Vo untuk

rangkaian op-amp dengan tegangan input dihubungkan ke kaki input non inverting

(+) dan tegangan 0 Volt (di ground) ke kaki input inverting (-). Sesuai dengan

nama input op-amp yaitu apabila input dimasukkan ke kaki non inverting (+) yang

artinya tidak membalik maka tegangan output yang dihasilkan adalah sefasa

dengan tegangan input. Seperti terlihat pada gambar 112 yaitu saat input Vi

bertegangan positif maka output yang dihasilkan juga bertegangan positif dan

sebaliknya

Rangkaian inverting amplifier adalah seperti gambar 113 dimana sesuai dengan

namanya yaitu dengan input dimasukkan ke kaki inverting (pembalik) sehingga

output akan dibalik atau beda fasa sebesar 180 derajat

Untuk mencari turunan penguatan tegangan ACL maka rangkaian dimisalkan dahulu dengan input dc positif, seperti gambar 114. Dalam analisa rangkaian amplifier disyaratkan op-amp bekerja ideal sehingga tegangan differensial (selisih tegangan di kaki non inverting terhadap tegangan di kaki inverting) Ed = 0, artinya VA (tegangan di titik A) = 0 sehingga arus yang melewati Ri sama dengan arus yang melewati Rf karena arus yang masuk ke kaki inverting sangat kecil karena sifat op-amp dimana impendasi (Zi) inputnya sangat besar. Adapun rangkaian pengganti untuk menghitung arus I adalah seperti gambar 2

|

| Gambar 2 |

Gambar

10 Rangkaian inverting amplifier dengan input dc positif

Dari rangkaian

gambar 10 dengan Ed = 0 maka VA = 0 sehingga rangkaian dapat disederhanakan

menjadi seperti gambar 115 untuk mencari arus

Dengan I = V / R maka dapat

dicari ACL untuk gambar 115, yaitu;

Bentuk

gelombang tegangan output VO adalah seperti pada gambar 116 dan karakteristik

I-O seperti pada gambar 117

B) Resistor

Resistor merupakan komponen penting dan sering dijumpai

dalam sirkuit Elektronik. Boleh dikatakan hampir setiap sirkuit Elektronik

pasti ada Resistor. Tetapi banyak diantara kita yang bekerja di perusahaan

perakitan Elektronik maupun yang menggunakan peralatan Elektronik tersebut

tidak mengetahui cara membaca kode warna ataupun kode angka yang ada ditubuh

Resistor itu sendiri.

Seperti yang dikatakan sebelumnya,

nilai Resistor yang berbentuk Axial adalah diwakili oleh Warna-warna yang

terdapat di tubuh (body) Resistor itu sendiri dalam bentuk Gelang. Umumnya

terdapat 4 Gelang di tubuh Resistor, tetapi ada juga yang 5 Gelang.

Gelang warna Emas dan Perak

biasanya terletak agak jauh dari gelang warna lainnya sebagai tanda gelang

terakhir. Gelang Terakhirnya ini juga merupakan nilai toleransi pada nilai

Resistor yang bersangkutan.

Tabel dibawah ini adalah

warna-warna yang terdapat di Tubuh Resistor :

Perhitungan untuk Resistor dengan 4 Gelang warna :

Cara menghitung nilai resistor 4

gelang:

1)

Masukkan

angka langsung dari kode warna Gelang ke-1 (pertama)

2)

Masukkan

angka langsung dari kode warna Gelang ke-2

3)

Masukkan

Jumlah nol dari kode warna Gelang ke-3 atau pangkatkan angka tersebut dengan 10

(10n)

4) Merupakan Toleransi dari nilai Resistor tersebut

Contoh pembacaan 4 gelang warna:

Gelang ke 1 : Coklat = 1

Gelang ke 2 : Hitam = 0

Gelang ke 3 : Merah = 2 nol dibelakang

angka gelang ke-2; atau kalikan 100

Gelang ke 4 : Perak = Toleransi 5%

Maka nilai Resistor tersebut adalah

10 * 100 = 1.000 Ohm atau 1Kohm dengan toleransi 5%.

Perhitungan untuk Resistor dengan 5

Gelang warna :

Cara Menghitung Nilai Resistor 5

Gelang Warna:

1)

Masukkan

angka langsung dari kode warna Gelang ke-1 (pertama)

2)

Masukkan

angka langsung dari kode warna Gelang ke-2

3)

Masukkan

angka langsung dari kode warna Gelang ke-3

4)

Masukkan

Jumlah nol dari kode warna Gelang ke-4 atau pangkatkan angka tersebut dengan 10

(10n)

5)

Merupakan

Toleransi dari nilai Resistor tersebut

Contoh pembacaan 5 gelang warna:

Gelang ke 1 : Merah = 2

Gelang ke 2 : Merah = 2

Gelang ke 3 : Hitam = 0

Gelang ke 4 : Hitam = 0 nol

dibelakang angka gelang ke-3; atau kalikan 0

Gelang ke 5 : Emas = Toleransi 5%

Maka nilai Resistor tersebut adalah

220 * 1 = 220 Ohm dengan toleransi 5%.

Contoh-contoh perhitungan lainnya :

Merah, Merah,

Merah, Emas → 22 * 10² = 2.200 Ohm atau 2,2 Kilo Ohm dengan 5% toleransi

Kuning, Ungu, Orange, Perak → 47 * 10³ = 47.000 Ohm atau 47 Kilo Ohm dengan 10%

toleransi

Cara menghitung Toleransi :

2.200 Ohm dengan Toleransi 5% =

2200 – 5% = 2.090

2200 + 5% = 2.310

ini artinya nilai Resistor tersebut

akan berkisar antara 2.090 Ohm ~ 2.310 Ohm

C) Osiloskop

adalah alat ukur elektronik yang

berfungsi untuk memproyeksikan frekuensi dan sinyal listrik dalam bentuk

grafik.

1)

Tombol/Sakelar

dan Indikator Osiloskop

2)

Tombol

Power ON/OFF

Tombol Power ON/OFF berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan Osiloskop

3)

Lampu

Indikator

Lampu Indikator berfungsi sebagai Indikasi Osiloskop dalam keadaan ON (lampu

Hidup) atau OFF (Lampu Mati)

4)

ROTATION

Rotation pada Osiloskop berfungsi untuk mengatur posisi tampilan garis pada

layar agar tetap berada pada posisi horizontal. Untuk mengatur rotation ini,

biasanya harus menggunakan obeng untuk memutarnya.

5)

INTENSITY

Intensity digunakan untuk mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar

mudah dilihat.

6)

FOCUS

Focus digunakan untuk mengatur penampilan bentuk gelombang sehingga tidak kabur

7)

CAL

CAL digunakan untuk Kalibrasi tegangan peak to peak (VP-P) atau Tegangan puncak

ke puncak.

8)

POSITION

Posistion digunakan untuk mengatur posisi Vertikal (masing-masing

Saluran/Channel memiliki pengatur POSITION).

9)

INV

(INVERT)

Saat tombol INV ditekan, sinyal Input yang bersangkutan akan dibalikan.

10)

Sakelar

VOLT/DIV

Sakelar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter

(Volt/Div) pada layar Osiloskop. Umumnya, Osiloskop memiliki dua saluran (dual

channel) dengan dua Sakelar VOLT/DIV. Biasanya tersedia pilihan 0,01V/Div

hingga 20V/Div.

11)

VARIABLE

Fungsi Variable pada Osiloskop adalah untuk mengatur kepekaan (sensitivitas)

arah vertikal pada saluran atau Channel yang bersangkutan. Putaran Maksimum

Variable adalah CAL yang berfungsi untuk melakukan kalibrasi Tegangan 1 Volt

tepat pada 1cm di Layar Osiloskop.

12)

AC

– DC

Pilihan AC digunakan untuk mengukur sinyal AC, sinyal input yang mengandung DC

akan ditahan/diblokir oleh sebuah Kapasitor. Sedangkan pada pilihan posisi DC

maka Input Terminal akan terhubung langsung dengan Penguat yang ada di dalam

Osiloskop dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar Osiloskop.

13)

GND

Jika tombol GND diaktifkan, maka Terminal INPUT akan terbuka, Input yang

bersumber dari penguatan Internal Osiloskop akan ditanahkan (Grounded).

14)

VERTICAL

INPUT CH-1

Sebagai VERTICAL INPUT untuk Saluran 1 (Channel 1)

15)

VERTICAL

INPUT CH-2

Sebagai VERTICAL INPUT untuk Saluran 2 (Channel 2)

16)

Sakelar

MODE

Sakelar MODE pada umumnya terdiri dari 4 pilihan yaitu CH1, CH2, DUAL dan ADD.

CH1=Untuk tampilan bentuk gelombang Saluran 1 (Channel 1).

CH2=Untuk tampilan bentuk gelombang Saluran 2 (Channel 2).

DUAL = Untuk menampilkan bentuk gelombang Saluran 1 (CH1) dan Saluran 2 (CH2)

secara bersamaan.

ADD = Untuk menjumlahkan kedua masukan saluran/saluran secara aljabar. Hasil

penjumlahannya akan menjadi satu gambar bentuk gelombang pada layar.

17)

x10

MAG

Untuk pembesaran (Magnification) frekuensi hingga 10 kali lipat.

18)

POSITION

Untuk penyetelan tampilan kiri-kanan pada layar.

19)

XY

Pada fungsi XY ini digunakan, Input Saluran 1 akan menjadi Axis X dan Input

Saluran 2 akan menjadi Axis Y.

20)

Sakelar

TIME/DIV

Sakelar TIME/DIV digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode

atau per satu kotak cm pada layar Osiloskop.

21)

Tombol

CAL (TIME/DIV)

ini berfungsi untuk kalibrasi TIME/DIV

22)

VARIABLE

Fungsi Variable pada bagian Horizontal adalah untuk mengatur kepekaan

(sensitivitas) TIME/DIV.

23)

GND

GND merupakan Konektor yang dihubungkan ke Ground (Tanah).

24)

Tombol

CHOP dan ALT

CHOP adalah menggunakan potongan dari saluran 1 dan saluran 2.

ALT atau Alternate adalah menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara

bergantian.

25)

HOLD

OFF

HOLD OFF untuk mendiamkan gambar pada layar osiloskop.

26)

LEVEL

LEVEL atau TRIGGER LEVEL digunakan untuk mengatur gambar yang diperoleh menjadi

diam atau tidak bergerak.

27)

Tombol

NORM dan AUTO

28)

Tombol

LOCK

29)

Sakelar

COUPLING

Menunjukan hubungan dengan sinyal searah (DC) atau bolak balik (AC).

30)

Sakelar

SOURCE

Penyesuai pemilihan sinyal.

31)

TRIGGER

ALT

32)

SLOPE

33)

EXT

Trigger yang dikendalikan dari rangkaian di luar Osiloskop.

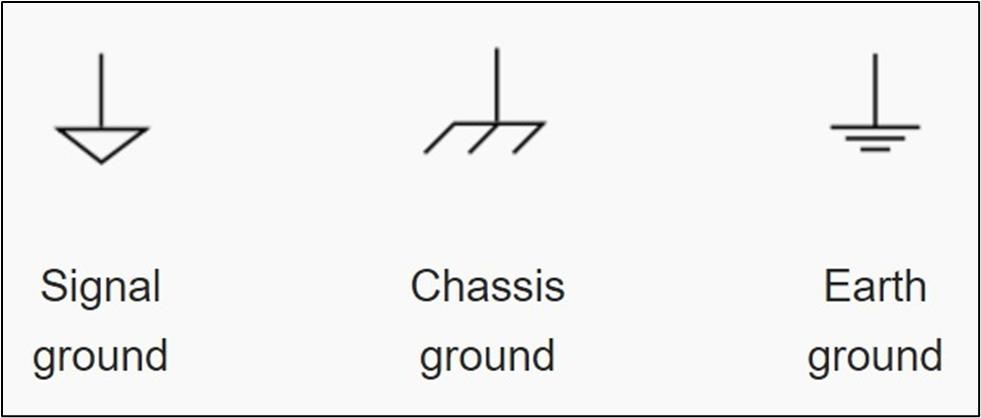

D) Grounding

adalah suatu sistem penghubung antara bagian

dari rangkaian listrik atau perangkat elektronik ke tanah (ground) dengan

tujuan untuk menjaga keselamatan serta kestabilan sistem. Ground berfungsi

sebagai titik referensi tegangan nol dan sebagai jalur pelepasan arus berlebih

atau gangguan, seperti lonjakan tegangan, petir, atau gangguan elektromagnetik.

Dalam

konteks rangkaian elektronika, grounding membantu mencegah noise dan

interferensi dengan memberikan jalur kembali arus gangguan ke tanah. Sistem

ground yang baik sangat penting agar sinyal tidak terganggu dan peralatan dapat

bekerja dengan optimal. Ada beberapa jenis grounding, seperti grounding

fungsional (fungsi kerja sistem), grounding pelindung (safety), dan grounding

sinyal (untuk kestabilan sinyal).

E) Thermocouple

Termokopel atau penulisan bahasa

Inggrisnya Thermocouple adalah komponen berupa sensor suhu

yang dapat digunakan untuk mengukur temperatur dengan memanfaatkan efek thermo-electric yang dihasilkan dari dua

jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya. Kurang lebih seperti

itu pengertian thermocouple.

Efek Thermoelektrik yang diterapkan

untuk membuat Termokopel ini pertama dicetuskan Tahun 1821 oleh seorang

fisikawan Estonia bernama Thomas Johann Seebeck. Efek tersebut pun dinamakan

Efek Seebeck, yaitu Perbedaan Tegangan listrik yang dihasilkan ketika dua logam

konduktor diberi perbedaan panas secara gradient.

Termokopel ini cukup populer

digunakan. Fungsi termokopel yang mendeteksi suhu membuatnya dibutuhkan di

berbagai rangkaian ataupun peralatan listrik. Diantara kelebihan thermocouple

yang membuatnya sangat diminati adalah kecepatan respon komponen ini terhadap

perubahan suhu yang cukup tinggi dan juga memiliki rentang suhu operasional

yang luas yaitu dari -200˚C hingga 2000˚C.

Prinsip kerja thermocouple

Thermocouple

bekerja berdasarkan prinsip efek Seebeck, yaitu fenomena di mana tegangan

listrik muncul ketika dua logam berbeda disambungkan pada dua titik dengan suhu

berbeda. Satu ujung disebut hot junction (sambungan panas) dan satu lagi

cold junction (sambungan referensi). Ketika suhu pada hot junction

meningkat, akan terjadi perbedaan potensial antara kedua logam, sehingga

menghasilkan tegangan listrik sebanding dengan perbedaan suhu.

Tegangan

kecil yang dihasilkan ini kemudian diukur dan dikonversi menjadi nilai suhu

menggunakan alat ukur atau rangkaian penguat seperti op-amp, karena

sinyal dari thermocouple umumnya sangat kecil (dalam milivolt). Thermocouple

banyak digunakan karena mampu mengukur suhu tinggi, respon cepat, dan bentuknya

sederhana.

Prinsip

Kerja Thermocouple

Prinsip

kerja thermocouple pada bedasarkan pada 3 hukum; Hukum Seebeck, Hukum Peltier,

dan Hukum Thomson.

·

Hukum

Seebeck

Hukum Seebeck menyatakan bahwa

ketika dua metal yang berlainan disatukan dalam dua ujungnya, maka ia akan

menimbulkan gaya electromotive (emf). Gaya yang dihasilkan akan berbeda antara

metal jenis yang satu dengan jenis lainnya.

·

Hukum

Peltier

Hukum Peltier menyatakan bahwa

ketika dua metal yang berlainan jenisnya disatukan, ia akan menghasilkan gaya

EMF tergantung dari suhu yang dialami oleh kedua ujung yang disatukan.

· Hukum ThompsonHukum

Thompson menyebutkan bahwa ketika dua metal yang berlainan jenisnya disatukan maka ia akan menghasilkan gaya EMF tergantung dari gradien suhu dan panjang konduktor dari dua metal tersebut.

Dari ketiga hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kerja

thermocouple adalah dengan menyatukan dua metal (kabel) yang memiliki material

pembentuk yang berbeda dimana ketika metal ini disatukan di salah satu ujung,

ia akan membangkitkan EMF yang dapat disesuaikan dengan standar tergantung

dengan jenis metal, suhu yang diterimanya serta panjang metal dari ujung sensor

ke alat ukurnya.

Jenis-jenis

Thermocouple dan Range Ukurnya

Ada banyak jenis thermocouple. Saya

hanya akan menyebutkan 3 yang paling umum digunakan.

· · Type J

Thermocouple tipe J adalah thermocouple

yang paling banyak digunakan di industri petrokimia. Hal ini disebabkan range

ukurnya yang pendek dan paling umum yakni di -210 degC hingga 760 degC.

Thermocouple type J sangat cocok digunakan untuk mengukur suhu air, suhu udara

normal, suhu atmosfer, suhu low temperature steam, suhu condensate dan

sebagainya. Ciri umum kabel thermocouple type J adalah kabel positif berwarna

putih dan kabel negatifnya berwarna merah. Bahan pembentuk kabel thermocouple

type J adalah Fe (+) dan Cu-Ni (-). Meski begitu, kabel thermocouple type J

tidak terlalu bagus untuk mengukur suhu tinggi semacam high temperature steam

sebab daya tahan kabelnya tidak bagus jika digunakan untuk suhu tinggi.

·

Type

K

Thermocouple type K adalah

thermocouple lain yang banyak juga dipakai di industri petrokimia. Biasanya

thermocouple jenis ini dipakai untuk mengukur ruang bakar seperti di boiler,

reformer, super heater dan high temperature steam. Warna kabel thermocouple

type K pada umumnya berwarna kuning untuk kabel positif dan merah untuk kabel

negatif dengan range ukur -260 degC sampai 1200 degC. Bahan kabel thermocouple

adalah Ni-Cr (+) dan Ni-Al (-)

·

Type

T

Thermocouple type T biasanya

digunakan untuk mengukur suhu yang sangat dingin. Bahan pembuatnya adalah Cu

(+) dan Cu-Ni (-). Range ukurnya berkisar -270 degC hingga 370 degC. Warna

kabel type T adalah biru - merah.

Untuk

ringkasan tabel referensi milivolt temperature dapat dilihat di grafik berikut

ini.

Ringkasan

batas ukur thermocouple dapat dilihat di tabel berikut in

Berikut ringkasan standar kode

warna kabel thermocouple

F) Flame Sensor

Salah satu detektor yang

memiliki fungsi terpenting adalah detektor api atau yang biasa disebut dengan

Flame Detector yang mampu mengaktifkan alarm bila mendeteksi adanya percikan

api yang berisiko menyebabkan bencana kebakaran. Namun, saat memilih Flame

Detector, pengguna diharuskan telah benar-benar paham atas prinsip dari alat

detektor tersebut dan meninjaunya demi mendapatkan Flame Detector yang sesuai

dengan aktivitas di dalam lokasi dan tingkat kebutuhannya, serta bagaimana

konsekuensi risiko yang mungkin terjadi.

Prinsip Flame Detektor

tersebut menggunakan metode optik yang bekerja seperti UV (ultraviolet) dan IR

(infrared), pencitraan visual api, serta spektroskopi yang berfungsi untuk

mengidentifikasi percikan api atau flame. Reaksi intens bahan yang memicu kebakarfan

dapat ditandai dari UV, terlihatnya emisi karbondioksida, dan radiasi dari

infrared. Flame Detector juga mampu membedakan antara False Alarm atau

peringatan palsu dengan api kebakaran sungguhan melalui komponen sistem yang

dirancang dengan fungsi mendeteksi adanya penyerapan cahaya yang terjadi pada

gelombang tertentu.

Tingkat potensi risiko

kebakaran dari setiap jenis bahan semakin meluas mengingat semakin canggihnya

teknologi penginderaan api atau teknologi Flame Sensing. Pada umumnya bahan

bakar industri yang tergolong mudah terbakar antara lain: bensin, hidrogen, belerang,

alkohol, LNG/LPG, minyak tanah, kertas, disel, kayu, jet bahan bakar, tekstil,

ethylene, dan pelarut.

G) Sensor Gas MQ2

Sensor MQ-2 adalah sensor

yang digunakann untuk mendeteksi konsentrasi gas yang mudah terbakar di udara

serta asap dan output membaca sebagai tegangan analog. Sensor gas asap MQ-2

dapat langsung diatur sensitifitasnya dengan memutar trimpotnya. Sensor ini

biasa digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas baik di rumah maupun di

industri. Gas yang dapat dideteksi diantaranya : LPG, i-butane, propane,

methane , alcohol, Hydrogen, smoke. Sensor MQ2 memiliki symbol seperti

gambar di bawah ini :

|

| Gambar Simbol Sensor MQ2 |

|

| Grafik Sensifitas Sensor |

H) Diode Zener

Dioda

Zener adalah jenis dioda khusus yang dirancang untuk beroperasi dalam kondisi bias

balik (reverse bias), yaitu ketika tegangan diberikan dari katoda ke anoda.

Berbeda dengan dioda biasa yang rusak jika diberikan tegangan balik melebihi

batasnya, dioda Zener tetap aman dan menjaga tegangan tetap stabil pada nilai

tertentu yang disebut tegangan Zener.

Ketika

tegangan balik mencapai nilai tegangan Zener, dioda mulai menghantar arus

secara stabil tanpa menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, dioda Zener banyak

digunakan dalam rangkaian regulator tegangan untuk memberikan tegangan

referensi tetap, serta sebagai pelindung terhadap lonjakan tegangan.

Karakteristik

penting dari dioda Zener adalah kemampuannya untuk menjaga tegangan tetap

konstan meskipun arus berubah-ubah, selama berada dalam batas spesifikasinya.

Kode diode ZeneR

Dioda

Zener dapat dibedakan dari dioda biasa dengan kode dan tegangan tembus yang

tercetak di atasnya. Kode dioda Zener umumnya dimulai dengan huruf BZX... atau BZY...

Tegangan

tembusnya dicetak dengan huruf V sebagai pengganti titik desimal, sebagai

contoh kode dioda zener 4V7 artinya memiliki tegangan 4.7 V. Tegangan minimum

yang tersedia adalah 2.7V.

Untuk

lebih memahami lagi, berikut contoh cara membaca kode dioda zener yang bisa

Anda pelajari:

·

Kode

5.1 artinya tegangan = 5.1 Volt

· Kode 5V1 artinya tegangan = 5.1

Volt

· Kode 12 artinya tegangan = 12 Volt

·

Kode

12V artinya tegangan = 12 Volt

Selanjutnya bisa Anda simak daftar tabel kode dioda zener yang bisa Anda jadikan referensi:

Karakteristik

Dioda Zener I-V

Dioda zener digunakan dalam “reverse bias” atau membalikkan modus pemecahan,

yaitu dioda anoda terhubung ke catu negatif. Dari kurva karakteristik I-V di

atas, kita dapat melihat bahwa dioda zener memiliki daerah dalam karakteristik

reverse bias hampir tegangan negatif konstan terlepas dari nilai arus yang

mengalir melalui dioda dan tetap hampir konstan bahkan dengan perubahan besar

dalam arus sebagai selama arus dioda zener tetap antara arus breakdown IZ(min) dan

tingkat arus maksimum IZ(max).

Kemampuan untuk mengontrol itu sendiri dapat digunakan untuk efek besar untuk

mengatur atau menstabilkan sumber tegangan terhadap variasi supply atau beban.

Fakta bahwa tegangan melintasi dioda di daerah breakdown hampir konstan

ternyata menjadi karakteristik penting dari dioda zener karena dapat digunakan

dalam jenis aplikasi pengatur tegangan paling sederhana.

Fungsi Regulator adalah untuk memberikan tegangan output konstan ke beban

yang terhubung secara paralel dengan itu terlepas dari riak dalam tegangan

supply atau variasi dalam arus beban dan dioda zener akan terus mengatur

tegangan hingga arus dioda turun di bawah nilai IZ(min) minimum

di wilayah reverse breakdown.

5. Prinsip Kerja [kembali]

Rangkaian proteksi asap dan kebakaran ini bekerja diawali

oleh aktifnya tombol sentuh yang mengaktifkan sistem melalui rangkaian

inverting amplifier. Setelah sistem aktif, sensor gas MQ-7 akan mendeteksi

keberadaan asap. Jika terdeteksi, buzzer dan LED indikator akan menyala sebagai

tanda peringatan. Sistem dilengkapi dengan mekanisme latch sehingga tetap aktif

meskipun tombol dilepas. Selain itu, flame sensor akan mendeteksi keberadaan

api dan memicu buzzer serta motor sebagai respon kebakaran. Relay digunakan

untuk mengontrol beban eksternal saat alarm aktif sebagai bagian dari sistem

proteksi otomatis.

6.

Problem [kembali]

1) Transistor tidak aktif

meskipun sensor dan op-amp sudah menghasilkan output HIGH.

Kemungkinan Penyebab dan Solusi: Tegangan output op-amp terlalu

kecil (< 0,7 V) sehingga tidak cukup mengaktifkan basis transistor → Solusi:

Gunakan op-amp dengan output rail-to-rail atau tambahkan buffer. Basis resistor terlalu besar → Solusi:

Kurangi nilai resistor basis untuk memastikan arus basis cukup besar agar

transistor aktif.

2) Sensor Tidak Memberikan Output

Sesuai

Masalah:

Sensor api selalu output 0 V meskipun ada api.

Kemungkinan Penyebab dan Solusi: Sensor rusak atau tidak mendapatkan

tegangan catu → Solusi: Periksa tegangan VCC dan ground sensor. Sensor tidak terkalibrasi dengan

benar → Solusi: Sesuaikan sensitivitas sensor dengan potensiometer (jika ada).

3) Relay Tidak Aktif saat Output Aktif

Masalah:

Op-amp HIGH, tapi relay tidak aktif.

Pemeriksaan: Cek transistor driver apakah sudah

aktif → Ukur tegangan basis-emitor. Cek kondisi relay → Mungkin

kumparan putus.

7.

Soal Latihan [kembali]

Sebuah

sensor gas MQ-2 menghasilkan tegangan output sebesar 2,5 V saat mendeteksi

kebocoran gas. Tegangan referensi pada input pembanding diatur sebesar 2,0 V.

Jawaban:

Karena tegangan dari sensor (2,5 V) lebih tinggi dari tegangan

referensi (2,0 V), maka output op-amp pembanding menjadi HIGH (aktif). Sinyal

ini akan mengaktifkan transistor sebagai saklar, yang kemudian mengaktifkan

relay untuk memutus aliran listrik pada boiler, serta memberi sinyal ke buzzer

atau indikator untuk peringatan dini kebocoran gas.

Sensor api mendeteksi adanya nyala api dengan output 0,5 V. Suatu waktu, output

sensor turun menjadi 0,1 V, sementara tegangan referensi pembanding adalah 0,3

V.

Jawaban:

Karena 0,1 V < 0,3 V, maka op-amp pembanding akan menghasilkan output HIGH sebagai sinyal bahwa tidak ada api. Sistem akan menganggap api padam secara tiba-tiba. Maka transistor akan aktif, relay memutus sistem pembakaran, dan buzzer akan menyala sebagai peringatan adanya gangguan api atau potensi kebakaran.

Jelaskan

bagaimana peran op-amp sebagai pembanding bekerja dalam sistem ini.

Jawaban:

Op-amp sebagai pembanding membandingkan sinyal dari sensor (input

inverting/non-inverting) dengan tegangan referensi. Jika tegangan sensor

melebihi referensi, maka output akan HIGH. Jika tidak, output akan LOW. Ini

berguna untuk membuat sistem otomatis dalam mendeteksi kondisi bahaya (seperti

gas atau api) berdasarkan tegangan batas (threshold).

8.

Percobaan [kembali]

Persiapan

Awal

1)

Buka

software Proteus dan buka file rangkaian "Aplikasi Proteksi Boiler"

yang telah dibuat.

2) Periksa

koneksi rangkaian untuk memastikan semua komponen telah terhubung dengan benar:

a.

Sensor

Gas (MQ-2)

b.

Sensor

Api (Flame Sensor)

c.

Op-Amp

sebagai penguat dan pembanding

d.

Transistor,

relay, buzzer, dan indikator LED

3)

Pastikan

sumber tegangan (VCC) telah disambungkan ke semua rangkaian (biasanya 5V atau

12V sesuai spesifikasi komponen).

4)

Simpan

proyek untuk menghindari kehilangan data jika terjadi kesalahan.

Pengujian Sensor

Gas (MQ-2)

5.

Jalankan

simulasi dengan mengklik tombol “Run Simulation” di Proteus.

6. Variasikan

tegangan keluaran dari sensor gas (MQ-2) secara manual (misal dengan

potensiometer atau pengaturan langsung tegangan).

7.

Perhatikan

respon rangkaian:

·

Jika

konsentrasi gas rendah → tegangan output MQ-2 < referensi → relay

tidak aktif, buzzer mati.

·

Jika

konsentrasi gas tinggi → tegangan output MQ-2 > referensi → Op-Amp

aktif, transistor mengalirkan arus, relay aktif → buzzer dan LED menyala.

8.

Catat

kondisi saat buzzer aktif sebagai indikasi sistem proteksi gas bekerja.

Pengujian Sensor

Api (Flame Sensor)

9. Atur

output flame sensor (bisa menggunakan sinyal tegangan input) agar

mensimulasikan keberadaan api (tegangan tinggi) dan tidak ada api (tegangan

rendah).

10. Saat

tegangan flame sensor tinggi (misalnya 5V) → sistem tidak aktif → relay

dan buzzer mati.

11.

Turunkan

tegangan flame sensor di bawah nilai referensi (misal < 1V) untuk

mensimulasikan kondisi kehilangan api.

12.

Perhatikan

perubahan pada output:

Jika tidak ada api → output pembanding

aktif → transistor ON → relay aktif → buzzer dan LED menyala.

13.

Catat

hasil respon sistem saat mendeteksi kehilangan api.

Pengujian Gabungan

(Kondisi Bahaya Ganda)

14.

Simulasikan

kondisi kebocoran gas dan kehilangan api secara bersamaan dengan menaikkan output MQ-2 dan menurunkan

output flame sensor secara bersamaan.

15.

Amati

apakah kedua rangkaian proteksi (gas dan api) aktif secara bersamaan.

16.

Pastikan

kedua buzzer dan relay menyala untuk memberi peringatan bahaya ganda.

17. Setelah itu, kembalikan tegangan output sensor ke kondisi normal (tanpa gas dan api t erdeteksi normal), lalu pastikan sistem mati kembali (relay off, buzzer mati).

9. Download File [kembali]

Rangkaian Simulasi link disini

Download Datasheets resistor klik

disini

Download Datasheets Inverting

Amplifier klik

disini

Download Datasheets

Amperemeter klik

disini

Download Datasheets Voltmeter klik

disini

Download Datasheets Opamp klik

disini

Download Datasheets

Osilloscop klik

disini

Download Datasheets Rilay klik

disini

Donload Datasheet Flame

sensor klik

disini

Download library Sensor Flame klik

disini

Komentar

Posting Komentar